в чем состоит историческое значение куликовской битвы

Куликовская битва. Роль и значение сражения в истории России

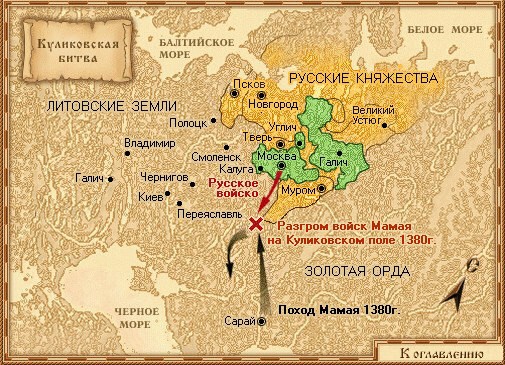

Куликовская битва 1380 года стала определяющей вехой в истории России. 8 (21) сентября 1380 года впервые в истории Россия предстала как единое и мощное государство, способное постоять за свою независимость: не московская, а общерусская рать разбила войско Мамая на Куликовом поле. Дмитрий Донской доказал, что сила Руси в единстве. В этом ключевое значение Куликовской битвы в русской истории.

Куликовская битва в русской истории – это предвестник конца золотоордынского ига, унизительного, почти рабского положения великой страны. Из-под власти золотоордынских ханов Русь вышла лишь через 100 лет после Мамаева побоища, но именно в 1380 году в историю России была вписана первая крупная победная страница антиордынской борьбы, и в том величайшее значение Куликовской битвы.

Куликовская битва в русской истории – это и возвышение Москвы, как столицы единого и независимого государства, объединяющего политического, военного и духовного центра страны.

Беспримерный поход русских войск за Дон сделал Московское княжество признанным центром антиордынской борьбы. Противостояние Московского великого княжества с Мамаевой Ордой завершилось крахом последней. Дмитрий Донской не позволил Мамаю восстановить власть над русскими землями. Но другим, невольным результатом Куликовской победы стало нарушение существовавшего почти 20 лет неустойчивого равновесия между двумя частями Орды. Объективно, более всего конкретную политическую выгоду от поражения Мамая на Куликовом поле получил хан Тохтамыш. Разгром Мамая способствовал объединению Золотой Орды под его властью.

В истории России и народной памяти Куликовская битва навсегда останется великим событием, великими сражением, которое дало мощный толчок росту национального самосознания и созиданию общерусской государственности с центром в Москве.

В Государственном военно-историческом и природном музее-заповеднике «Куликово поле» имеется обширная научно-справочная библиотека. Ее услугами и фондами могут воспользоваться не только научные работники, но и школьники, студенты, интересующиеся историей. Сотрудники библиотеки помогут подобрать литературу, составить библиографию и подготовить отличный доклад (реферат) о Куликовской битве, о причинах Куликовской битвы и ее участниках, о значении Куликовской битвы в русской истории, а также по любым другим темам, касающимся истории, археологии, культуры и быта населения Куликова поля.

Читальный зал научно-справочной библиотеки музея-заповедника «Куликово поле» работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Электронный адрес научно-справочной библиотеки музея-заповедника «Куликово поле»: library@kulpole.tula.net

Контактный телефон: 8(4872) 36-18-40.

Адрес: г. Тула, пр. Ленина, 47.

Автор текста: Ирина Парамонова, журналист, автор книг по истории Тулы

Куликовская битва

Куликовская битва – сражение между коалицией русских князей под предводительством Дмитрия Ивановича и войском Золотой Орды под командованием хана Мамая. Сражение состоялось 8 сентября 1380 года на Куликовом поле (в районе рек Дон и Непрядва). Завершилась победой русских войск.

Монголо-татарское иго стало настоящим бедствием для русских княжеств. После 1237 года, когда войска Золотой Орды прошлись по русским городам и сёлам, сжигая их дотла, убивая или сгоняя в плен жителей, на 240 с лишним лет Русь оказалась лишённой самостоятельности. Ярлыки на княжение приходилось получать у правителей Орды. Временами русские князья вынуждены были принимать участие в походах ордынцев. Огромная дань, наложенная Ордой – «ордынский выход» — способствовала обнищанию даже богатых княжеств.

К 60-м годам XIV века обстановка начала меняться. Право на великокняжеский престол в 1359 году получил девятилетний московский князь Дмитрий Иванович.

Дмитрий Донской

Дмитрий был родным внуком Ивана Калиты – князя, известного как «собиратель земли русской». При Калите княжества начали подтягиваться к Москве, вступая в союз с нею и признавая её главенствующую роль. Иван Калита где силой, где мирным путём (Ярославское княжество, к примеру, было Москвой попросту куплено) присоединял к Москве все новые и новые земли. Ко вступлению Дмитрия на престол было понятно, что Москва будет играть ведущую роль в дальнейшей судьбе Руси. Правда, у неё были и соперники, в числе которых – Суздальско-Нижегородское княжество.

Опекал малолетнего Дмитрия митрополит Алексий – человек мудрый, сильный политик. Он сумел внушить своему воспитаннику мысль о необходимости создать союз русских княжеств, потому что только так можно было противостоять общему врагу – Золотой Орде.

Предыстория Куликовский битвы

Дмитрий Иванович имел мощного соперника в деле объединения княжеств в лице главы Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия Константиновича, который предпринял поездку в Орду, чтобы добиться для себя ярлыка на великое княжение. Ярлык ордынцы ему дали, однако Дмитрий тоже отправился в Орду и смог настроить правителей на противоположный ход: ярлык в итоге был пожалован ему, и он стал законным представителем верховной власти на русских землях.

Соперничество между двумя князьями прекратилось, Дмитрий Константинович признал первенство Дмитрия Ивановича.

Москва продолжала укреплять своё положение города – центра Руси. В ней активными темпами шло каменное строительство, за 2 года был построен Кремль. Сюда переходили на постоянное жительство воины-дружинники, ремесленники. У глав княжество росло понимание: за сильной Москвой быть проще и легче, чем отстаивать свою самостоятельность.

Между тем Золотая Орда тоже менялась. Если когда-то, сто лет назад, это было кочевое государство со строгой иерархией и незыблемой властью хана, то теперь Орду то и дело потрясали междоусобные войны. Распри между ханами за первенство ослабляли Орду, и ей всё труднее становилось удерживать за собой положение лидера, которому безоговорочно подчинялись завоёванные государства.

Таким образом, к 60-м годам XIV политическая раскладка изменилась, Русь почувствовала, что сопротивление Орде не только возможно – оно неизбежно.

Причины Куликовской битвы

Дмитрий Иванович позволил себе прекратить выплаты дани Золотой Орде. В это время во главе степняков встал хан Мамай. Он пожелал не только вернуть дань, но и добиться выплаты её в объёме, когда Орда переживала период своего расцвета.

В конце лета русские войска дали бой эмиру Бегичу на реке Вожа, в котором одержали решительную победу. Мамай не собирался мириться с таким положением вещей, ему хотелось вернуть Орде прежнее влияние и заставить русские княжества опять собирать «ордынский выход». Поэтому он запланировал крупный поход на Русь, который начался летом 1380 г.

Подготовка к сражению

Мамай основательно подготовился к выступлению. Он рассчитывал не только на свои силы, но и на помощь союзников. В качестве последних, он привлёк литовского князя Ягайло, в распоряжении которого находилось 6-тысячное войско.

В конце лета 1380 г. Мамай вышел из Орды и двинулся к верховьям реки Дон. Он надеялся по дороге встретиться с союзниками и идти дальше, однако те запаздывали. Мамай предполагал также что ему поможет рязанский князь, принявший его сторону.

Московский князь Дмитрий Иванович принял меры по недопущению встречи Мамая и его пособника из рязанского княжества, в итоге нападающая сторона осталась лишённой подкрепления.

Зная о приближении Мамая, Дмитрий Иванович максимально подготовился к предстоящему бою. Он:

Больше 20 тысяч пеших и конных ратников было в русском войске.

Войско Мамая

Силы Мамая были несколько больше — около 30 тысяч воинов. Другие источники называют цифру 40 тысяч. Данные источников разнятся, поэтому со стопроцентной уверенностью указать численность войска нельзя.

Кто был в составе? Это:

Мамай собрал все силы, которые мог. Поэма «Задонщина» рассказывает, что в войско Мамая включало 9 орд и 70 князей. Даже итальянцы, владевшие торговым факториями в Крыму, поставили несколько сот воинов.

Основу войска составляла конница.

Ход сражения

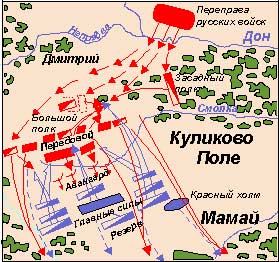

У русских было 3 полка:

В полку, выступавшем первым, то есть великом, сражался князь Дмитрий Иванович, личным примером вдохновляя воинов.

Тыл русского войска был отлично защищён реками – Непрядвой и Доном. Для Мамая русские оставили узкий коридор, где он сразу попадал в ловушку, потому что тяжёлой коннице было не развернуться там для мощного манёвра.

Сражение проходило в 2 этапа.

Перед началом боя состоялась битва двух самых сильных представителей вражеских сил. Это был поединок богатырей Александра Пересвета (или, по другим данным, его брата Андрея Осляби) и Челубея.

Русский богатырь Пересвет не стал надевать тяжёлую кольчугу, чтобы иметь возможность для совершения мощного удара. Меч ордынца вонзился ему в незащищённую грудь, но в это время он успел поразить противника и даже нашёл в себе силы доехать до своих, после чего рухнул замертво. Исход поединка был ясен: победил Пересвет.

После поединка Мамаю пришлось выступить, хотя он не собирался этого делать до прихода союзников. Мамай бросил основные силы в бой, и за 2-3 часа они оказались разгромлены русскими.

Когда момент стал критическим для ордынцев, русские неожиданно ударили им в тыл – это вышел засадный полк. У русских было явное преимущество: свежие силы, а Мамаю пришлось обороняться остатками уставшего войска.

Войско Мамая бежало с поля боя, преследуемое русскими дружинами.

Результаты

Куликовская битва закончилась безоговорочной победой русичей. Преследование неприятеля продолжалось 50 вёрст (53 км) после Куликова поля.

Итоги и значение Куликовской битвы

Победа русских в битве с ордынцами наглядно продемонстрировала: более не существует непобедимой золотоордынской армии. Держась вместе, объединёнными усилиями русские сумели одолеть противника, ранее внушавшего ужас.

Потери русских в битве были огромны, причём многие погибли не столько от мечей и стрел противника, сколько от «тесноты великой». Русские потеряли белозерских князей Фёдора и его сына Ивана Романовых, воеводу Вельяминова и ещё многих представителей знатных семей.

Сражение состоялось 8 сентября, но только к 14-му наши войска сумели собрать всех раненых, похоронить убитых и двинуться к Коломне.

Победа русского войска укрепила влияние и авторитет московских князей.

Последствия

Русские князья осознали, насколько важно объединиться, ведь только так можно было справиться с сильным противником. Значение Куликовской битвы было огромно. Правда, состоявшийся в 1382 г. набег на Русь хана Тохтамыша привёл к возобновлению выплаты дани. Но для всех, и для победителей в Куликовской битве, и для побеждённых, стало ясно: отныне Русь уже не разгромить так легко, как прежде. Это был отличный удачный опыт совместной борьбы русских князей против иноземных захватчиков.

Полководческий талант Дмитрия Донского

После сражения на Куликовом поле Дмитрия Ивановича стали называть Дмитрием Донским. Победа стала возможной во многом благодаря его способностям организовать ход сражения наиболее выгодным для русских способом. Дмитрий Иванович сумел:

Важную роль сыграла личная храбрость князя Дмитрия, бросившегося в бой с передовым полком и вдохновлявшего дружинников своим примером. В битве он был ранен, но это не помешало ему продолжать командовать сражением.

Куликовская битва стала первым шагом на пути освобождения русских земель от тягот золотоордынского ига.

Сейчас часто звучат мнения о том, что Куликовская битва была в другом месте и даже о том, что ее вообще не было. Интересно было бы познакомиться с аргументами противников и сторонников переоценки фактажа, связанного с Куликовской битвой.

Битва была и победила Русь.

Мне кажется, что говорить о реальности отсутствия битвы нецелесообразно, т. к. существуют артефакты, подтверждающие наличие боевых действий на данной территории (они датированы именно тем временным периодом), документация летописного характера, которая также подтверждает реальность битвы.

Читайте Веллера «Князь и хан». Там ответы на все вопросы (или почти все).

Все-таки лучше прочесть «Задонщину» и работы серьезных ученых. Беллетристика, даже в авторском исполнении Веллера допускает много вольностей, которые легко принять за чистую монету. Поиски места битвы продолжаются и недавно прошла информация о находке экспедиции Олега Двуреченского.

Битва эта исходит легендами и вопросами, но эта та битва, которая показала нам, какую силу можно обрести путем объединения. Народ научился сплачиваться. Хоть это и не помогло навсегда избавиться от татаро-монголов. Именно в открытии объединенной силы и есть главное значение Куликовской битвы.

Очень значимая битва! И Орда стала постепенно распадаться после нашей победы. Русский народ смог возродиться заново. Это было невероятное сплочение и открытие русской силы.

Мамаю нужно было утвердиться в Сарае военной победой, а князь Дмитрий оценил ситуацию в Золотой Орде удобной для выхода из-под ига. Ошиблись оба, не учли на первый взгляд, второстепенные факторы, благодаря которым исходом битвы воспользовались третьи лица, для установления своей власти в Орде.

А была ли битва? О Куликовском сражении ученые знают из литературы: летописных повестей, жития Сергея Радонежского и Дмитрия Донского, «Задонщины», «Сказания о Мамаевом побоище». И, что подозрительно, эти письменные источники друг другу не противоречат. А вот археология приведенные в повестях и сказаниях сведения не подтверждает: нет следов битвы на Куликовом поле.

Куликовской битве предшествовала победа русских на реке Воже. Уже тогда возникла уверенность в своих силах и в возможности победить Орду (психологический настрой имеет очень важное значение).

Стоит отметить и интересную позицию союзника Орды — князя рязанского Олега: несмотря на союз с врагом он сообщал княжествам о перемещениях ордынского войска. Такое поведение говорит о том, что князь пытался угадать победителя и быть на его стороне.

Одно из важных значений победы в битве то, что Москва впервые претендует на пост столицы, ведь именно после того, как было положено начало собиранию земель вокруг Москвы, случилась первая уверенная победа над Ордой.

А была ли вообще куликовская битва? Археологических доказательств ей до сих пор нет, Кроме информации из «Куликовского цикла» сведений никаких нет, да еще интересен тот факт, что чем позже датируются источники, тем больше подробностей битвы в них появляются, интересно откуда? Если все участники мертвы? Так может ее не было вообще или масштабы были в десятки раз меньше, а «глобальность» битвы просто литературное преувеличение?

Читайте хронологию русских и ордынских правителей Вильяма Похлебкина. Там нет личных оценок — только тщательно выверенные исторические факты. Все ваши вопросы разрешатся.

Статья » Историческое значение Куликовской битвы»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Историческое значение Куликовской битвы.

Славная победа русского народа, одержанная на Куликовом поле над полчищами Мамая, была достигнута благодаря массовому героизму русских ратников, находившихся под командованием Дмитрия Донского.

Эта победа была обусловлена рядом причин. Кровавое и опустошительное нашествие татаро-монгольских завоевателей задержало развитие хозяйства и культуры Руси. Однако в результате упорного труда многих тысяч простых

русских людей страна постепенно оправилась от разорения. К середине Х IV века окрепла Русь. Крестьяне и ремесленники, несмотря на двойной гнет русских феодалов и золотоордынских ханов, своим повседневным тяжелым трудом выковали материальные предпосылки для победы. Именно они, скромные и незаметные труженики, закладывали основы могущества Русской земли и подготовляли победу, которую их сыновья и внуки одержали

в сентябре 1380 года на Куликовом поле.

Куликовская битва была общенародным делом. Победа на берегах Дона и Непрядвы была добыта напряжением всех сил народа, куплена ценой многих усилий и страданий. Каждый русский воин сражался за то, чтобы не дымились больше развалины его родных городов, чтобы не вытаптывал вражеский конь полей, возделанных его трудом, чтобы не тянулись бесконечными вереницами

в Орду его братья и сыновья, сёстры и дочери, гонимые плетью завоевателей, чтобы вздохнула полной грудью Русская земля, сбросив тяжкое и позорное иго татаро-монгольского рабства.

Заслуга Дмитрия Донского состоит в том, что он сумел возглавить борьбу народных масс за освобождение Родины, проникнуться этой благородной задачей, посвятить ей все свои силы и способности. Как полководец Дмитрий

Донской правильно выбрал место для решающего сражения, удачно расположив войска, обеспечил защиту тыла и флангов, выделил и незаметно укрыл значительный резерв, нашёл себе достойных” помощников. Нельзя не

воинскую выдержку и мужество в решающий час. Вызывает восхищение и стойкость русских ратников передового полка, ставших насмерть и свято выполнивших свой долг перед Родиной, а также личная храбрость князя, сражавшегося, как простой воин, плечом к плечу с московскими пешими ратниками на самом опасном месте и в самый опасный момент первой атаки татаро-монгольской конницы. Битва на Куликовом поле должна быть признана

выдающимся свидетельством мастерства русского военного искусства.

Победа русского народа облегчалась и внутренним ослаблением Золотой Орды. Г осподство. татаро-монгольских ханов истощало силы покорённых народов, разрушало их хозяйство, губительно отражалось на культуре

Куликовская битва подвела итог полуторастолетней борьбе русского народа, народа трудолюбивого и свободолюбивого, не склонившего голову перед татаро-монгольскими феодалами, не покорившегося им, но героически

боровшегося против захватчиков. Эта битва открыла вместе с тем новый этап в истории освободительной борьбы Руси против татаро-монгольского ига, борьбы, победоносно завершившейся в конце концов полным освобождением родной земли от захватчиков.

феодалов ещё имелись силы и средства для новых походов на Русь, а, с другой стороны, сама победа над Мамаем была куплена ценой крайнего напряжения ещё недостаточно окрепшей после татаро-монгольских опустошений Руси, была добыта ценой больших потерь. Но при всём том эта победа показала, что считавшиеся непобедимыми татаро-монгольские полчища могут быть побеждены в открытом сражении, что при объединении сил всей Руси ярмо ордынских ханов может быть сброшено. Битва знаменует начало падения Золотой Орды.

Битва на Куликовом поле, организованная и возглавленная Москвой, укрепила значение Москвы как центра объединения русских земель, утвердила авторитет московского князя и явилась важным звеном в процессе формирования централизованного Русского государства.

Куликовская битва значительно улучшила международное положение русских земель, укрепила международный авторитет Московского княжества. В конце жизни Дмитрий Донской в своём завещании прямо рассматривает полное освобождение Русской земли от Орды как событие вполне возможное и близкое. Так оценивали значение битвы и современники. Авторитет Московского княжества особенно вырос в глазах населения русских, украинских и белорусских земель, подвластных Литве, а также среди южных славян, изнемогавших в ту пору в неравной борьбе против турецких захватчиков. Население Полоцка снова призвало своего прежнего князя Андрея, участника Куликовской битвы, союзника Москвы.

Куликовская битва была событием международного значения. Эта битва не только явилась примером для других народов, стонавших под игом татаро-монгольских захватчиков, но и была для них существенной помощью. Эта битва явилась одним из важнейших звеньев в совместной борьбе многих народов против Монгольской державы, которая стала распадаться и слабеть под ударами непокорившихся народов. В 60-х годах Х IV в. борьба великого китайского народа, а также корейского народа против монгольских великих ханов завершилась разгромом и изгнанием поработителей. В Иране с 30-х годов Х IV в. шла героическая борьба восставших против непосильного гнёта крестьян, к которым стали присоединяться и мелкие феодалы. Эта борьба окончилась крушением власти татаро-монгольских феодалов в Иране. Грузия и Ширван

их нашествие в глубь Европы: «. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощённую Русь и возвратились в степи своего Востока». Революционер-демократ Н. Г. Чернышевский писал, что русские явились «спасителями. от ига монголов, которое сдержали они. не допустив его до Европы, быв стеной ей. ».

Надёжно прикрытая с востока Европа опередила в своём развитии растерзанную, опустошённую, истекающую кровью в борьбе, но не покорённую Русь.

Битва на Куликовом поле отразилась не только на судьбе тех народов, которые непосредственно боролись против татаро-монгольских ханов: Она произвела сильное впечатление на современников, в особенности из числа тех народов, которые были связаны с Русью в экономическом, политическом и культурном отношении. Куликовская битва оказала большое влияние на развитие освободительного движения против немецких, польских и литовских

Куликовская битва навсегда останется в памяти народов нашей Родины замечательным примером самоотверженной борьбы за освобождение родной земли. Ей посвящали свои произведения поэты, музыканты и художники.

Образы славных народных борцов и их полководца Дмитрия Донского всегда вдохновляли защитников отчизны в орьбе с иноземными захватчиками. Они навечно останутся образцом пламенного патриотизма, массового героизма и воинской доблести. И сейчас, пятьсот семьдесят пять лет спустя, Куликовская битва является неумирающим символом славных боевых традиций русского народа и других народов нашей страны, их готовности отстоять от любого врага свободу и независимость, честь и достоинство нашей великой Родины.

Значение Куликовского сражения

Куликовская битва является величайшим событием в истории России, она занимает важное место в сознании россиян. Изучением этого важнейшего исторического сражения занимались многие историки, их труды пропитаны гордостью за славное прошлое нашего народа, но до сих пор существуют много загадок в деталях происшедшего и его различные трактовки. Попробуем рассмотреть основные аспекты известных исторических фактов.

Обстановка в Руси и Восточной Европе накануне битвы

На политической арене Восточной Европы в 70-х годах 15-го столетия решения своих задач добивались следующие группировки:

В следующем году Русь потерпела поражение от Орды, вызванного обычным разгильдяйством и пьянством. Ордынцы под командованием Арапши вторично выступили на Нижний Новгород. После известия об этом из Москвы, для зашиты города, выступил большой русский отряд. Прибыв в город Дмитрий Иванович оценил создавшееся положение и, так как по донесениям разведчиков, ордынцы были ещё далеко, принял решение об возврате с частью своего отряда в Москву.

Мамай, окрылённый лёгкой победой, на следующий год опять пошёл в поход на Русь. Ему удалось и в этот раз захватить Нижний Новгород и начать выдвижение к Москве, попутно разоряя рязанские владения. Дмитрий приготовился к бою на реке Воже, протекающей в районе Коломны. Русское войско включало московские, пронские, полоцкие и рязанские дружины. Противостояние противников, занявших позиции по противоположным берегам реки, продолжалось несколько долгих дней.

Русские полки заняли позиции на северном речном берегу, что позволяло видеть противника как на ладони. По центру находились дружинники Большого полка возглавляемые князем Дмитрием, левый фланг занимал полк под командованием князя Пронского, правый – полк с полоцким князем Андреем и окольничим Вельяминовым.

К блистательной победе привёл высокий моральный настрой русских войнов, пропитанных безграничной ненавистью к захватчикам, и правильное боевое построение, позволяющее осуществление манёвров во время сражения. Крупная победа, впервые одержанная объединённым русским войском, показала необходимость и силу объединения сил русских городов и возможность успешного противостояния монголо-татарским полчищам.

Оценив силу противника, Мамай предпринял шаги по укреплению союза с Литвой в лице литовского князя Ягайло. Для недопущения опасного укрепления Дмитрий зимой 1380-го года выступил в поход на южную часть Литвы, граничащую с Ордой. В ответ татары напали на Рязань. Правитель города князь Олег, не приняв боя, позорно бежал. Он был до такой степени напуган, что участвовал в Куликовском сражении на стороне Орды. Таким же позорным образом поступил и князь многократно разорённого Нижнего Новгорода.

Сознание того, что бездействие приведёт к выходу северо-восточных русских городов из подчинения Орде и потере грандиозных доходов, побудило Мамая принять решение о генеральном походе на Русь. Готовность совместного военного выступления выразили Рязань и Литва, рассчитывавшая на захват русских земель. Кроме этих стратегических союзников, татарам удалось задействовать отряды Поволжья и Кавказа, а также нанять пехоту крымской генуэзской колонии.

Подготовка к сражению

Сбор всех вражеских сил и начало военного похода было назначено на 1 сентября на берегах Оки. Дата была обусловлена планами Мамая не только осуществить разгром русских сил (в чём у него не было даже малейших сомнений), но и захватить созревший к этому времени на полях урожай. Рассчитывающие забрать русские хлеба татары, даже не стали создавать собственных запасов на зиму. Ордынская конница, в ожидании подхода крымских и кавказских наёмников, расположилась на стоянку на берегах реки Воронеж.

Получив известие об этом, Дмитрий созывает в Москве боярский совет и выступает с призывом дать отпор ненавистным захватчикам ко всем русским воеводам и князьям. Пунктом сбора объединённых сил была определена Коломна, где началось сосредоточение необходимых запасов продовольствия и фуража. Вскоре сюда начали стекаться участники предстоящей битвы:

• воинские дружины удельных князей;

• боярские городские полки;

• пешее воинство со всех русских городов и поселений;

• большое количество ремесленников и простого люда.

Собранное войско было весьма значительно, но оно составляло только около трети всех воинских сил русского северо-востока, что обуславливалось не прибытием всех княжеств. Не прибыли рязанские, суздальские, смоленские и тверские ратники, а также полки Великого Новгорода. Посланные в Москву татарские послы, предъявили ультиматум Мамая – требование об выплате значительно завышенной дани. Дмитрий, желая избежать кровопролитной войны с Ордой, был согласен уплатить дань, но меньшего размера. Татары не соглашались и переговоры закончились ничем. 15 августа 1380-го года главные силы московской дружины выступили из Москвы. На Девичьем поле в Коломне состоялся смотр собравшихся здесь воинских подразделений, с разбитием на полки и назначением в них командиров. После чего армия выступила навстречу ордынцам.Движение войск происходило по левому берегу Оки, вплоть до соединения её с притоком Лопасни. Это позволило отрезать литовцев Ягайло от ордынцев и заставить их идти более длинным маршрутом.

Выбор места битвы

Перед подходом к Дону возникла необходимость принятия важного решения о выборе места генерального сражения. Собранный военный совет единогласно руководствовался принципом: ”Победа или смерть”, не допуская даже мысли о возможности отступления. Этому оптимально соответствовало поле, расположенное на излучине левого берега Дона. Рельеф местности представлял собой ровную долину с протекающими по ней небольшими речушками, от севера на юг наблюдалось постепенное повышение. На самом юге располагалось возвышение, названное Красным Холмом. Поле, похожее на своеобразный четырёхугольный ринг,было открыто только с одной южной стороны. С других сторон имелось ограничение пространства следующими природными препятствиями:

• с севера – Дон;

• впадающая в Дон Непрядва, с собственными тремя притоками – с запада и северо-запада;

• речка Смолка, с росшим за ней лесом, называвшимся Зелёной Дубравой, и притоком Смолки Курцы – с востока.

Расположение и численность противоборствующих сторон

Боевое построение русской рати было следующим:

1. По одной линии выстроились подразделения Правой руки, Большой и Левой руки, в центре каждого располагались пехотинцы, а на флангах конные всадники.

2. На направлении главного ордынского удара вперёд выдвигался Сторожевой полк, полностью состоящий из конницы, и Передовой, укомплектованный передовыми дружинами пехоты. Задачей пехоты было принятие на себя удара ордынцев и максимальное изматывания врага до его вступление в битву с главными русскими силами.

3. Пехотинцы стояли по центру, плотно друг другу, в глубину до 20-ти рядов. Лучники находились на флангах. А конница, построенная в несколько рядов, занимала свободное положение, максимально сохраняя строй, для повышения эффективности атаки. Плотность боевого построения и его большая глубина создавала стойкую оборону. Такое расположение войска позволяло эффективное маневрирование подразделениями в ходе боя.

Управление подразделениями осуществлялось при помощи сигнальных труб и воинских стягов. Особенность такого построения русской рати, в которой большинство составляла пехота, была определена рельефом местности.

В отличие от нас, татарам местность позволяла любую расстановку подразделений. Мамай их расположил симметрично в следующем порядке:

1. Впереди располагалась лёгкая конница.

2. В центре – ордынская пехота, совместно с наёмными пехотинцами генуэзцами.

3. На флангах помещалась конница.

4. Позади по центру помещался резерв, задачей которого было нанесение решающего удара.

Точная численность бойцов, участвовавших в битве с каждой стороны, неизвестна. Историками приводятся разные цифры, разнящиеся в десятки раз. Наиболее вероятными являются следующие цифры:

• русская рать – 50 – 60 тысяч;

• ордынцы – от 80 до 100 тысяч.

Поединок перед битвой

Ход сражения

Утром туман рассеялся и стало видно, как татарское войско, похожее на гигантскую грозовую тучу, потекло с Красного холма. Центр занимали пехотинцы-генуэзцы, вооружённые копьями. Их построение представляло собой плотную стену, ощетинившуюся копьями, у передних рядов копья были короче, чем у задних, поэтому задние ряды ложили на плечи бойцов передних рядов свои длинные копья. Жестокая сеча началась столкновением обогнавшей пехоту ордынской лёгкой конницы с русскими Сторожевым и Передовым полками. В результате совместного удара конницы и подоспевшей генуэзской пехоты большинство бойцов русских полков погибло.

Дальнейшие события после сражения

Одержанная победа не принесла Руси освобождения от ига Орды. Мамай был убит в Крыму, куда он бежал с небольшой кучкой соратников. Власть в Орде была захвачена ханом Тохтамышем, заявившем что поражение на Куликовом поле было нанесено не Золотой Орде, а её темнику Мамаю и поэтому он требует от Руси дальнейшей выплаты дани и полной покорности. На что Дмитрий Донской ответил решительным отказом.

Мирное время после окончания Куликовской битвы длилось два года, после чего татары выступили в поход на Русь, которая почивала на лаврах и их не ждала. Обманом и хитростью они захватили и сожгли Москву. Также были разорены крупнейшие города Московских земель – Переславль, Можайск и Дмитров, жестокому нападению подверглись и рязанские земли. В результате татарам удалось при помощи огня и меча полностью восстановить своё владычество над Русскими землями. Размер дани удвоился и её выплаты продолжались ещё целое столетие.